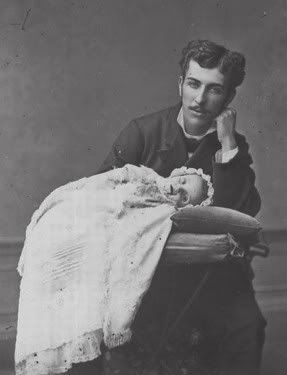

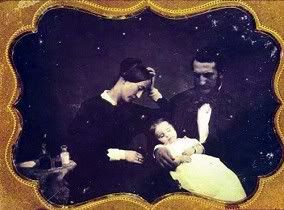

En algunos museos, como el MOMA de Nueva York o el de Arte Moderno de San Francisco, y en los fondos de diferentes bibliotecas nacionales de Europa y América Latina existen numerosas colecciones fotográficas que recogen el Memento mori. Se trata de retratos, sobre todo infantiles, que muestran al difunto ataviado con sus mejores galas, con los brazos cruzados o en una actitud propia de la vida cotidiana (incluso con los ojos abiertos), simulando que sigue viviendo entre sus familiares. Son imágenes que, en primera instancia, despiertan por sí solas gran inquietud, un escalofrío, como si nos encontráramos frente a un espectro fantasmal. Sin embargo, las sensaciones que transmitían estas imágenes en la época en la que fueron captadas eran muy diferentes. El Memento mori (“Acuérdate de la muerte”, en latín) era considerado una síntesis nostálgica donde entraban en liza el espacio vital, la apariencia física del difunto, la iconografía funeraria y la esperanza en la existencia de un Más Allá. La muerte se contemplaba como una transición, como algo intrínseco a la propia existencia, y más en aquellos años, en los que la mortalidad infantil no hacía distingos entre credo y posición social. El trance de la muerte, en según qué circunstancias, podía significar incluso una bendición. En la mayoría de los casos la familia no disponía de nada que pudiera recordar el paso del difunto por esta vida, ninguna imagen aparte de la obtenida después de la muerte.

En algunos museos, como el MOMA de Nueva York o el de Arte Moderno de San Francisco, y en los fondos de diferentes bibliotecas nacionales de Europa y América Latina existen numerosas colecciones fotográficas que recogen el Memento mori. Se trata de retratos, sobre todo infantiles, que muestran al difunto ataviado con sus mejores galas, con los brazos cruzados o en una actitud propia de la vida cotidiana (incluso con los ojos abiertos), simulando que sigue viviendo entre sus familiares. Son imágenes que, en primera instancia, despiertan por sí solas gran inquietud, un escalofrío, como si nos encontráramos frente a un espectro fantasmal. Sin embargo, las sensaciones que transmitían estas imágenes en la época en la que fueron captadas eran muy diferentes. El Memento mori (“Acuérdate de la muerte”, en latín) era considerado una síntesis nostálgica donde entraban en liza el espacio vital, la apariencia física del difunto, la iconografía funeraria y la esperanza en la existencia de un Más Allá. La muerte se contemplaba como una transición, como algo intrínseco a la propia existencia, y más en aquellos años, en los que la mortalidad infantil no hacía distingos entre credo y posición social. El trance de la muerte, en según qué circunstancias, podía significar incluso una bendición. En la mayoría de los casos la familia no disponía de nada que pudiera recordar el paso del difunto por esta vida, ninguna imagen aparte de la obtenida después de la muerte.

Larga historia

La contemplación de la muerte se inscribe en los anales de la historia desde el Paleolítico. No obstante, la cultura egipcia es la que despliega todo su saber mágico, científico y artístico a la hora de representar al difunto. Así, las imágenes de los faraones se han perpetuado hasta nuestros días gracias a la momificación y al relieve de los sarcófagos, donde quedaba registrada su apariencia en vida. Durante el Medievo fue recurrente la representación abstracta de la muerte, simbolizada en osamentas que se agitaban con toda naturalidad en entornos pintorescos. Por su parte, los mayas trataron de inmortalizar a los muertos tallando máscaras de jade que reproducían el rostro. Durante el Renacimiento y el Barroco las representaciones mortuorias resultaban extraordinariamente seductoras, lo cual provocó que se prodigaran los retratos pictóricos de personajes de renombre en el lecho de muerte. El Renacimiento ahondó a través del retrato post mortem en el abandono de la representación humana como ideal, una concepción heredada del mundo griego, para sumergirse en la plasmación del individuo con todos sus defectos. El paradigma de esta nueva visión, ya entrado el Barroco, llegó de la mano de Rembrandt, cuyos retratos y autorretratos reflejan, de forma descarnada, las huellas indelebles del paso del tiempo y de la enfermedad en el rostro. También apareció en esta época el molde de escayola a partir de la cara del finado, que se seguiría realizando hasta bien entrado el siglo XIX. Gracias a estas “caretas”, a las que tampoco escapaban las más mínimas secuelas que acompañaban la muerte, conocemos hoy la apariencia exacta de algunos personajes históricos, como el músico Ludwig van Beethoven o el revolucionario Pancho Villa.

Ejemplos de fotografías en las que se ha abierto los ojos al difunto

Pero fue la llegada del daguerrotipo y, como corolario, de la fotografía lo que implicó la verdadera universalización del retrato post mortem en todas las esferas sociales. El daguerrotipo caló con fuerza en el siglo XIX entre la burguesía de la Europa industrial, que ya era aficionada a encargar obras pictóricas que plasmasen acontecimientos familiares como bautizos, bodas, reuniones navideñas o sepelios. El retrato post mortem, reservado hasta ese momento a las clases altas, experimentaría gracias a este revolucionario invento un salto cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque su uso se extendió con inusitada rapidez por toda Europa, y de ahí a ultramar. Cualitativo porque la nueva técnica corregía a la carta la falta de fidelidad de la pintura y el exceso de fidelidad de la máscara. El milagro de la fotografía, sumado a las posibilidades de manipulación que ofrecían la luz y el maquillaje, permitía “rescatar” con lealtad al difunto y ocultar a la vez, en la medida de lo posible, los estigmas de la muerte. Hacia mediados del siglo XX la práctica de la fotografía post mortem desapareció del ámbito familiar y se convirtió en tabú, aunque no llegó a dejar de practicarse del todo. En esta involución tuvieron mucho que ver el aumento de la esperanza de vida y los avances médicos, pero mucho más aún el cambio de mentalidad que se produjo con respecto a la muerte, que ha conducido a su absoluta negación en la actualidad.

sabías que

En el siglo XIX la creencia de que, por su inocencia, los bebés muertos se convertían en ángeles protectores convirtió las fotografías en las que aparecían en una especie de estampitas de santos.

Fotografías: recipientes de almas

Diferentes culturas indígenas de Oriente y América creen que el hecho de ser captado fotográficamente puede acarrear la sustracción del alma. Posiblemente en la mentalidad popular europea del siglo XIX se daba un razonamiento parecido: la instantánea contenía el alma del fotografiado. Atesorar la fotografía del difunto, por tanto, podía interpretarse como una forma de engañar a la muerte, de hacer pervivir su alma entre sus familiares. De ahí que se pusiera tanto empeño en mostrar al fallecido en su propio medio simulando que aún estaba vivo.

En el siglo XIX se extendió la fotografía post mortem como una forma de hacer pervivir al finado entre sus familiares.

e retratan cadáveres a domicilio a precios ajustados.” Así comenzaban algunos anuncios en los periódicos del siglo XIX, lo que pone de relieve la normalidad con que era asimilada esta costumbre entre la población de la época. En un principio, la fotografía post mortem se limitaba a retratos del difunto en actitud yacente, con los brazos en cruz y los ojos cerrados, símbolos inequívocos de la idea de eterno descanso. Sin embargo, con el paso del tiempo algunos profesionales de la imagen, como el reconocido fotógrafo francés André Adolphe Eugène Disdéri, experimentaron con nuevas tendencias artísticas, elevando la fotografía post mortem a la categoría de alegoría. Los iconos del Memento mori entraron en escena: la idea de la brevedad de la vida quedaba patente con la presencia de una rosa con el tallo cortado y vuelta del revés; convertidos en amuleto, algunos objetos apreciados en vida, como un reloj marcando la hora de la muerte o el juguete predilecto del difunto, lo custodiaban en su último lecho. Más tarde, el engaño a la muerte fue trascendiendo sus propios límites. La actitud del difunto se convirtió en la de un sujeto dormido. Arropado por su madre, el niño parecía disfrutar de un efímero arrullo, presto a despertar de la siesta en cualquier instante. Las familias velaban el descanso de la hermana o del padre, rutinariamente tendidos en una butaca, como si estuvieran agotados después del trabajo. Sin embargo, algo no cuadraba en la escena: los durmientes nunca sonreían abiertamente. Sus labios mostraban una mueca inquietante, imposible de vincular con la alegría o el enfado. Eran rostros que transmitían indolencia, que no aportaban signo alguno de emoción, inmersos en una especie de letargo irreal, acaso en un profundo sueño en fase REM. Así es como la técnica fotográfica afrontó la cuadratura del círculo: el engaño a la muerte a través de la imagen llevado al límite.

A causa del rigor mortis resultaba imposible manipular la expresión de los labios de los difuntos. Sin embargo, las familias demandaban la máxima naturalidad en la escena recreada. Esta demanda tenía sus raíces, indudablemente, en el asombro que había despertado entre la gente el fabuloso invento de la fotografía. En el imaginario del pueblo llano del XIX, la imagen era depositaria de una carga simbólica y mágica evidente.

Tal como ocurre en algunas culturas orientales hoy, se creía que la escena recreada contenía el alma de los difuntos, lo que la convertía en una reliquia insustituible. Por estas y otras razones se buscó dotar al difunto de la máxima expresividad abriéndole los ojos. Los fotógrafos especializados se ayudaban de una cucharilla de café para separar los párpados y, a continuación, colocaban las cuencas oculares en la posición adecuada. La escenografía se fue perfeccionando poco a poco. Con los zapatos relucientes y sentado frente a una mesa camilla, el alevín parece interrumpir la lectura antes de la instantánea. Sentado a la mesa entre sus familiares, un adolescente se muestra absorto sin levantar la vista del plato. Sobre una nube de encajes, una niña mira a la cámara sin rubor, con inusitada curiosidad y vitalismo, y solo la posición de sus manos delata que ocurre algo extraño. Con mejor o peor suerte, las imágenes del Memento mori consiguieron el efecto que se pretendía: tornar imprecisa en la imaginación del espectador la frontera entre la vida y la muerte. También resultan interesantes las actitudes de quienes flanquean al difunto. En la composición fotográfica post mortem, los parientes aportan verosimilitud sentimental a la escena. El engaño se consuma con la naturalidad que adoptan ante la cámara y la tranquilidad que inspira su mirada. Dentro de una atmósfera melancólica y nostálgica, unos dirigen la vista al difunto mientras otros posan abiertamente, como si trataran de restarle protagonismo. En este cruce de intenciones se adivina su resignación ante la realidad, la innegable aceptación de la muerte como un hecho cotidiano.

Master Kush

-

*Blossoms grow properly in gently acid dirt, that is actually, pH degree

from 6. They are actually incredibly fragile as well as have a small amount

from...

Hace 7 años